1933 - USO DE CEFTRIAXONA 1G FRENTE A 2G. ¿ESTAMOS SOBREDOSIFICANDO SIN EVIDENCIA?

Medicina Interna, Hospital Universitario Royo Villanova, Zaragoza, España.

Objetivos: Analizar la pauta antibiótica con Ceftriaxona administrada a una cohorte de pacientes en un servicio de Medicina Interna, evaluando su adecuación a las recomendaciones clínicas actuales, prestando especial atención a la dosis prescrita (1 g frente a 2 g), la duración del tratamiento y las indicaciones registradas.

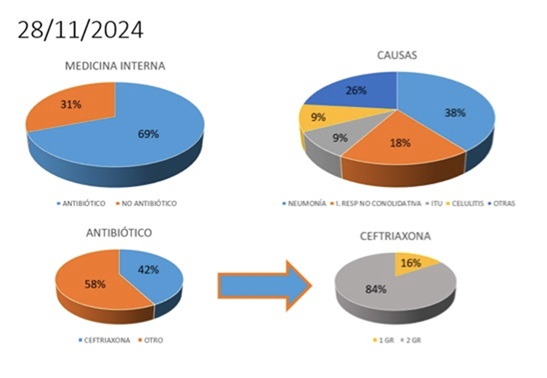

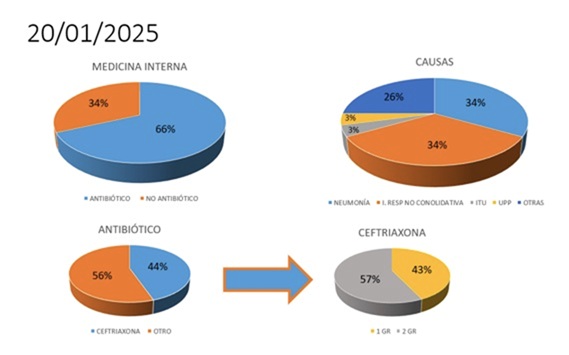

Métodos: Estudio observacional, descriptivo y retrospectivo realizado en dos cortes (28 de noviembre de 2024 y 20 de enero de 2025), en el servicio de Medicina Interna de un hospital terciario. Se revisaron las historias clínicas electrónicas de todos los pacientes ingresados en dichas fechas, registrando datos sobre la prescripción de ceftriaxona, su posología, duración y la indicación reflejada.

Resultados: En ambos cortes se observó un uso elevado de ceftriaxona a dosis de 2¿g diarios: 58% en noviembre y 56% en enero. En la mayoría de los casos no se identificó justificación clínica explícita para emplear una dosis superior a 1¿g. La duración del tratamiento mostró mejoría: en noviembre, el 68% de los tratamientos superaban las recomendaciones, cifra que descendió al 44% en enero. En neumonía adquirida en la comunidad, la media de duración pasó de 10,7 a 9 días. En infecciones urinarias complicadas o pielonefritis, aumentó de 11 a 12,5 días. En infecciones respiratorias no neumónicas (incluyendo EPOC y asma), la media se redujo de 12,6 a 8,5 días. En celulitis, con datos disponibles solo en noviembre, la duración media fue de 12 días. Un hallazgo relevante fue la falta de registro de la indicación antibiótica en un número significativo de casos: el 16% en noviembre y el 25% en enero.

Discusión: Los resultados muestran una práctica clínica marcada por cierta inercia en la elección de la pauta antibiótica. Más de la mitad de los pacientes recibieron una dosis de 2¿g diarios de ceftriaxona, sin respaldo clínico claro en la mayoría de los casos. Esta discordancia entre la práctica habitual y la evidencia disponible subraya la necesidad de adaptar el tratamiento antibiótico a la situación clínica específica de cada paciente. Respecto a la duración del tratamiento, se observó una reducción en el número de terapias prolongadas en el segundo corte. No obstante, la duración media se mantiene por encima de las recomendaciones de ensayos clínicos y revisiones sistemáticas recientes en las infecciones intrahospitalarias más habituales. Esta prolongación implicar efectos adversos evitables, como mayor riesgo de Clostridioides difficile, aparición de resistencias o complicaciones relacionadas con la vía intravenosa. Por último, la ausencia de indicación documentada en la historia clínica, presente en más del 15% de los casos en ambos periodos, limita la trazabilidad de la prescripción y dificulta su evaluación durante el ingreso hospitalario.

Conclusiones: Se reflejan un margen de mejora en la optimización del tratamiento antibiótico, que pasa por ajustar las dosis a la indicación concreta, limitar la duración del tratamiento según la evolución del paciente y garantizar un registro adecuado en la historia clínica. La implementación de alertas en el sistema de prescripción y la educación continuada de los profesionales podrían contribuir de forma decisiva a reducir la sobreexposición antibiótica y sus consecuencias clínicas, microbiológicas y económicas.